フォトギャラリー

三重県の中学生が名古屋港見学に訪れました!

2024年5月30日

2024年5月30日(木)、三重県の中学生が名古屋港を訪れました。

実際に船に乗っていただき、コンテナ物流について勉強してもらいました。

質疑応答では、港湾物流に係る「少子高齢化」「人手不足」

「寄港数の減少」「国際競争力の低下」等についてご質問をいただきました。

皆さん事前に名古屋港について十分と勉強されており大変感心しました。

今後の授業に少しでも役立ててもらえたら嬉しいです。

愛知県の小学生が名古屋海洋博物館、展望室見学に訪れました!

2023年12月14日

2023年12月6日(水)、愛知県の小学生55名が名古屋港見学に来てくれました。

午前中はガーデンふ頭の施設見学を、午後は金城ふ頭で自動車輸出のご説明をしました。

「カッコいい船!」「車がいっぱいある!」と大盛り上がり!

港の役割を楽しく学んでいただけたかと思います。

令和5年度大規模津波防災総合訓練に参加しました

2023年12月1日

11月11日(土)、名古屋港ガーデンふ頭にて実施された、「大規模津波防災総合訓練」に参加しました。

名古屋港湾事務所は、港湾施設被害状況調査訓練、航路啓開訓練、油防除訓練に参加しました。

訓練には、当事務所の翔龍、白龍、九州地方整備局の海翔丸が参加しました。

災害時にも迅速に対応できるよう、引き続き各種訓練や関係団体との連携に努めます。

岐阜県の小学生が名古屋海洋博物館、展望室見学に訪れました!

2023年10月20日

.jpg)

先日、岐阜県の小学5年生56名が名古屋港見学に訪れました!

名古屋港ポートビル内の名古屋海洋博物館と展望室を見学しました。

皆さん港に興味を持ち、たくさん質問もいただきました。

皆さんの学習の手助けになっていれば嬉しいです。

岐阜県の小学生が名古屋港見学に訪れました!

2023年10月5日

.jpg)

2023年10月4日(水)岐阜県の小学校が社会科見学で名古屋港を訪れました。

船からの名古屋港見学では、普段馴染みのない海を目の前にし、児童の皆さんは大盛り上がりでした。

港内見学の合間に、名古屋港ポートビル内の名古屋海洋博物館と展望室の見学をしていただきました。

みなとに興味を持っていただけていると嬉しいですね!

浚渫兼油回収船「清龍丸」を一般公開しました!

2023年7月19日

.jpg)

2023年7月17日(月・祝)に、愛知県豊橋市の三河港神野ふ頭で開催された

「豊橋みなとフェスティバル2023」にて、

名古屋港湾事務所の浚渫兼油回収船「清龍丸」の一般公開を行いました。

猛暑であったにも関わらず、1,474名の方にご来場いただきました。

普段は見られない船内の様子を、船員の説明付きで楽しんでいただきました。

「色々な機能があるんですね!」「大きくてカッコいい!」といったご感想をいただきました。

JICA研修生が名古屋港視察に訪れました

2023年6月28日

.jpg)

2023年6月26日(月)に、JICA(国際協力機構)港湾開発・計画研修が行われ、9カ国9名の研修生が視察のため名古屋港を訪れました。日本各地の港湾施設を学び、発展途上国の港湾整備に役立てることを目的とした視察です。

飛島ふ頭東側の岸壁改良工事について、名古屋港湾事務所職員が説明しました。説明後の質疑応答では多くの研修生から質問をいただきました。名古屋港で学んだ知識を、母国の港湾整備に活かしてくださいね!

On Monday, June 26, 2023, the JICA (Japan International Cooperation Agency) Port Development and Planning Training Program was held, and 9 trainees from 9 countries visited the Port of Nagoya to inspect. The purpose of the visit is to learn about port facilities in various parts of Japan and to help port development in developing countries.

Nagoya Port Office staff explained about the quay improvement work on the east side of Tobishima Pier. During the Q&A session following the explanation, many of the participating trainees asked questions. We hope you will apply the knowledge you have learned at the Port of Nagoya to port development in your home country!

三重県の中学生が名古屋港を訪れました。

2023年5月25日

.jpg)

.jpg)

2023年5月25日(木)に、三重県の中学生が名古屋分散学習で名古屋港を訪れました。名古屋港の役割、名古屋港湾事務所での仕事のやりがい等を説明しました。見学中、スナメリが2回も見え、船内は大盛り上がりでした。港内見学後は、名古屋港ポートビル7階展望台からの景色を楽しんでいただきました。少しでも港に興味を持っていただけると嬉しいですね。

4月11日、12日、13日 外航クルーズ船が名古屋港に3日連続で寄港

2023年4月14日

.jpg)

2023年4月11日(火)、12日(水)、13日(木)、名古屋港ガーデンふ頭に外航クルーズ船が3日連続で寄港しました。

11日、13日は「ノーティカ」、12日は「セブンシーズエクスプローラー」です。歓迎の演奏、消防船による放水が行われました。

ガーデンふ頭の賑わいの活性化に期待大です。

筑波大学の留学生に港内見学を実施しました!

2023年3月20日

2023年2月9日(木)筑波大学の経済・公共政策プログラムによる外国人留学生4名が名古屋港を見学しました。港内見学では、金城ふ頭の自動車積み出し基地の自動車専用船や飛島ふ頭のコンテナターミナルの港湾施設を見学しました。発展途上の留学生らは、総取扱貨物量日本一の名古屋港の自働化コンテナターミナルの技術力に感心の表情を見せていました。天気や着岸船舶にも恵まれ、映える名古屋港写真を撮影していました。

白龍のドックの様子を見学しました!

2023年3月20日

2023年2月6日(月)に白龍のドックの様子を見学に行きました。ドックとは船の修理や点検等を行う施設のことです。ドックに入っている期間は整備のために上架されており、普段は見ることができないような船体や作業の様子を見学することができました。

そして、2023年2月9日(木)午前7時30分頃から白龍の出架が行われました。 ドックからのびている白龍をつないでいたチェーンが外れると、スロープの傾斜を利用しながらある程度まで入水した後に、タグボート2隻に補助されながら船体が完全入水しました。

またここから1年間、海の航路環境維持に向けて頑張ります!!

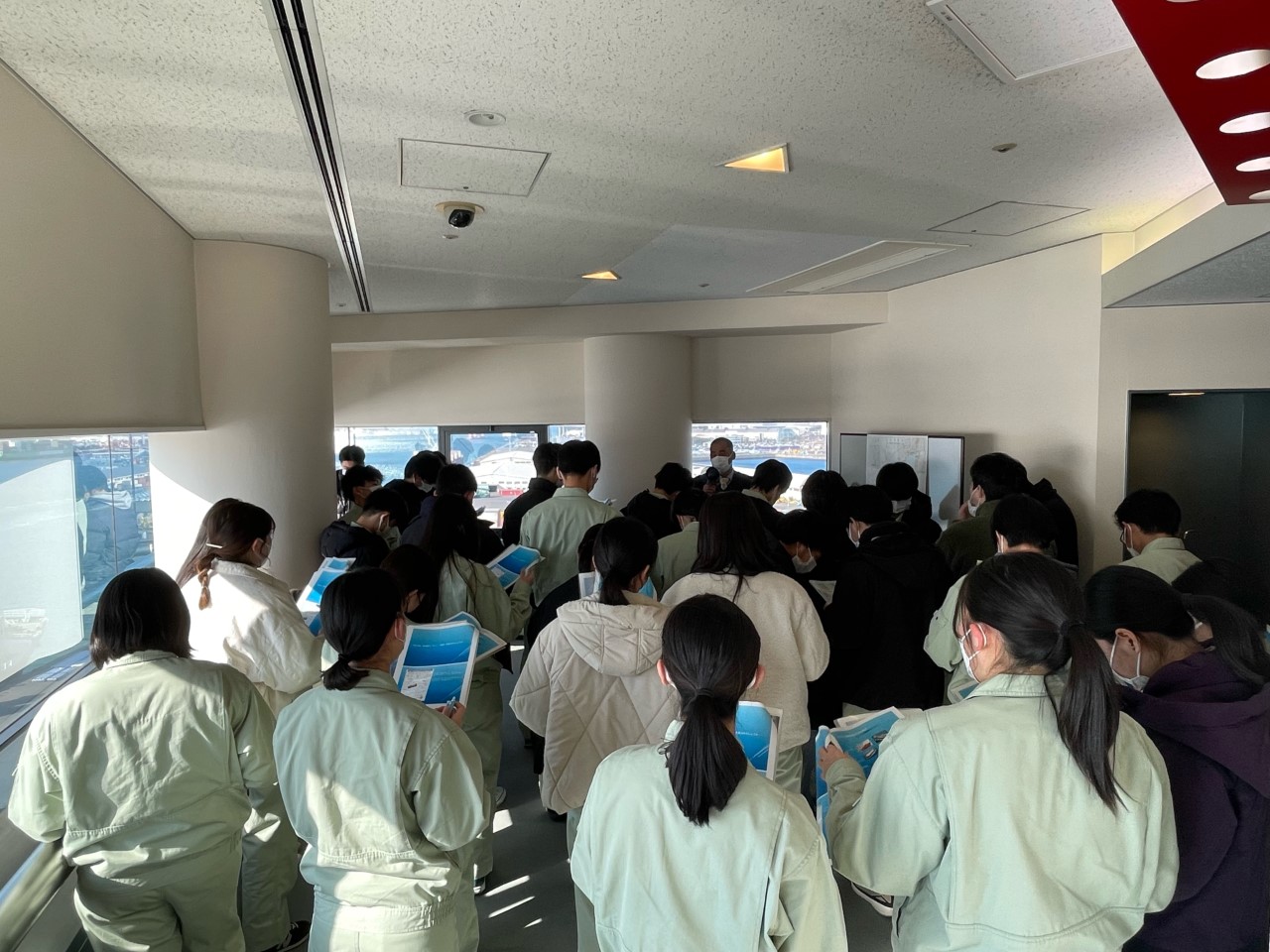

岐阜工業高校専門学校に講義を実施しました!

2023年3月20日

2023年2月8日、岐阜工業高校専門学校の4年生(38名)に、金城ふ頭にある海上交通センターの展望室にて講義を実施させていただきました。名古屋港の概要や機能、役割について説明させて頂いたのち、展望室から見える“ふ頭”や“施設”について説明を行いました。また、海上ではスナメリが現れ、学生からは驚きの声も上がっていました。本講義で少しでも港に興味を持ってくれると嬉しいです!

ぱしふぃっくびーなす名古屋港ラスト航海

2023年1月17日

2022年12月17日、19日に名古屋港のガーデンふ頭5号岸壁にクルーズ船ぱしふぃっくびーなすが寄港しました。このぱしふぃっくびーなすは2023年1月の客船事業終了前最後の名古屋港ラスト航海でした。これまで航海開始から24年間多くの人たちにクルーズの魅力を伝えてくれました。たくさんの夢航海をありがとう。

(*ちなみに筆者も24歳です。)

名古屋市立昭和橋小学校に出前講座を実施しました!

2023年1月17日

【写真1】名古屋港ポートビル1階にて座学

【写真2】名古屋海洋博物館見学

2022年12月7日(水)に、名古屋港ポートビルにて名古屋市立昭和橋小学校4年生の計83名に出前講座を実施しました。当日は、座学と名古屋海洋博物館見学、展望室から名古屋港見学の班に分かれて交代しながら行いました。名古屋南部の開発というテーマで、それぞれの場所で、名古屋港の開発に携わった人物や港の機能や役割について出前講座をさせていただきました。参加した児童がメモを取りながら熱心に「みなと」について勉強している姿が印象的でした。

海王丸が名古屋港に入港

2022年12月7日

2022年11月24日(木)10時から11月28日(月)10時まで帆船「海王丸」が名古屋港に入港しました。同船は、公益財団法人海技教育財団が保有し、独立行政法人海技教育機構がこれを練習船として運航し、様々な学校の学生に対して実習訓練を行うとともに、一般青少年を対象にした海洋教室、体験航海にも利用されている船です。

このような帆船はなかなか見ることができないので、船と共に名古屋港を注目してもらえる良いきっかけとなりました。

名古屋港飛島ふ頭地区R1岸壁供用式典

2022年12月7日

飛島ふ頭地区ふ頭再編改良事業として整備を進めてきた、飛島ふ頭地区R1岸壁が10月1日に供用を開始しました。これに際して、事業採択や整備促進にご尽力いただいた地元選出の国会議員や地元自治体の首長、貨物取扱関係者など計47名を招き、ご尽力への謝意を表するとともに施設の供用開始を広く内外にPRすることを目的として、名古屋港飛島ふ頭R1岸壁供用式典を11月26日(土)にポートメッセなごや コンベンションセンターホールAにて開催しました。

当日は、堀田港湾局長が式辞に始まり、名古屋市長と名古屋四日市国際港湾株式会社社長の主催者挨拶の後、国会議員や愛知県知事、飛島村長など多くの方々から祝辞をいただきました。次いで、白井名古屋港湾事務所長から事業概要を説明したのち、関係者によるくす玉・テープカットが行われました。

津島市立北小学校で出前講座を実施しました!

2022年12月7日

022年11月24日に津島市立北小学校で出前講座を実施しました。当日は5年生の児童34名に対してクイズや「かるた」を交えながら名古屋港の機能や役割を中心に講義させていただきました。例えば、「かるた」の問題を一問出させていただくと、「Q.たくさんの荷物を船で運ぶために使う大きな箱は何?」「A.(こ)コンテナ」っていう風な感じです。このように港や周辺の地域に関係した単語で作られたクイズ形式の「かるた」です。また、名古屋港は埋め立てられた地形であることから昔から津島市も海に馴染みがあることも説明させていただきました。講座で出てきた施設や「かるた」で出てきた生き物(スナメリ等)からでも名古屋港に親しみを持っていただけると幸いです。

インドの方々に対して研修事業を行いました!

2022年11月18日

【写真1 事務所前にてインドの方々と📷】

【写真2 研修中の様子】

一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)の事業の一環で、インドの方々計20人に対して研修事業を行いました。

今回は、インド国営コチンシップヤード社の技術者・管理者向けの研修として、名古屋港の港湾機能について通訳の方を交えながら説明させていただきました。

日本の水際対策が徐々に緩和されてきたことで、海外の方にも名古屋港の魅力を伝えることができる機会が増えてきました。私たちも改めて港湾は海外との貿易には欠かせない場所であることを再認識させていただきました。

清龍丸のドックの様子を紹介します!

2022年11月18日

【写真1 ドック入りしている清龍丸】

【写真2 主機関(ディーゼル機関8気筒)】

【写真3 補修中のドラグヘッド】

【写真4 清龍丸船長の話を聞く広島大学の皆さん】

【写真5 見学当日の昼食のカレーうどん】

皆さん、当事務所が所有している清龍丸という船をご存じですか?

清龍丸は浚渫(しゅんせつ)や油回収、防災対応を仕事としている船です。清龍丸はドラグサクション式浚渫船といい、走りながら浚渫できるため、他の航行する船への支障が少なくできるというメリットの他にその場で360度回転できるという機能もあります。清龍丸に関する詳細は事務所ホームページの船舶紹介をご覧ください(https://www.nagoya.pa.cbr.mlit.go.jp/about/4117/)。この清龍丸は年に1回約2か月間、船の修理・点検等のためにドックと呼ばれる施設に入ります。

今回は、清龍丸がドック入りしている施設を研修目的で訪れた広島大学の学生・教員計8名の方々と見学しました。見学では、船長や乗組員の方から船内や各部品の紹介、普段の業務についてお話いただきました。特に、普段なかなか見ることができない船内の主機関(ディーゼル機関8気筒)やドラグヘッドは迫力満点でした。ちなみに、この日のお昼ご飯は船員食堂でカレーうどんでした。おいしかったです。

これを機に、広島大学の方にも名古屋港や清龍丸に関心・関心を持っていただき、これからの学生生活や研究生活を有意義なものにしていただければと思います。

※浚渫…港湾・運河などの底面を掘削すること。

名古屋市立志段味西小学校で出前講義を実施しました!

2022年11月16日

2022年10月13日(木)に、名古屋市立志段味西小学校で今年度初めての出前講義を実施しました。当日は4年生の子供たちに、クイズを交えながら名古屋港の物流や歴史、にぎわい施設等について説明しました。これを機に港の施設や役割について理解を深めてもらい、名古屋港へ足を運んでもらえるきっかけになると嬉しいです。

5月3日(火)、5月9日(水)、5月11日(水)名古屋港金城ふ頭における耐震強化岸壁(水深12m)のハイブリッドケーソン据付工事を実施

2022年5月23日

月3日(火)、5月9日(水)、5月11日(水)の3日間、名古屋港金城ふ頭において耐震強化岸壁(水深12m)のハイブリッドケーソン※据付工事を行いました。

ケーソン据付にあたっては、国内最大の起重機船「海翔」(4,100t吊)を使用し、1日1函、3日間にわたって据付工事を行いました。

本工事では、全9函のうち7、8、9函目の据付けを行い、据付け工事が完了しました。

※ハイブリッドケーソン:鋼・コンクリートの複合構造ケーソン

※据付状況の動画をご覧になりたい方はこちらをクリックしてください。(約25秒のコマ送り動画【43.3MB】)